注目トピック

増える外国人居住者・・・円滑にコミュニケーションを取る方法とは?

外国人居住者によるトラブル―トラブルを起こすのは〝困っている人〟

外国人居住者によるトラブルとはどのようなものがあるのでしょうか。

東京都内の不動産管理会社(株)グローバルアイの森田恭太社長は「トラブルのほとんどは生活習慣の違いによるもの」と説明します。居住者から寄せられる苦情には、

- ゴミの分別ができていない

- 夜間の話し声や音楽などの生活騒音

- たくさんの香辛料を使う料理のにおい

などがあります。このようなトラブルは日本のコミュニティーでもよくあるものですが、外国においてはトラブルとは認識されないこともあります。

一つずつ見ていきます。

ゴミの分別ができていない

分別がなされないトラブルは、分別方法を知らなかったりリサイクルの習慣がなかったりといった、ルールの理由が分からないことにより発生します。

夜間の話し声や音楽などの生活騒音

外国人居住者が母国の家族に電話しようとすると、時差の関係から日本の深夜時間帯にかさなってしまうことがあります。

たくさんの香辛料を使う料理のにおい

焼肉やくさや、キムチ、ドリアンをおいしいと感じるかどうか、食文化の違いによります。

それぞれの原因を探ってみると背景は理解できますが、そのまま放置してストレスを溜めることも避けたいですね。トラブルが頻繁に発生する場合は、直接苦情を言いに行くことは避け、日本人同士の場合と同じく「管理会社に相談してください」(森田社長)。ゴミを勝手に捨てる人も「私は分別などまっぴらごめん。収集日にも構わずに捨ててやる」と悪意で困らせようとしているのではありません。ルールを説明すると「知らなかった」と恐縮し、改善する人がほとんどだそうです。トラブルを起こしてしまう人は往々にして〝困っている人〟。誰かのサポートを必要としている人だと理解して、声を掛けてみてはいかがでしょう。

外国人居住者の不安

それでは、外国人居住者の立場で状況を見てみます。

横浜市内の分譲マンションに住むダナさん(写真)はラトビア共和国の出身。来日して最初に住んだ地方都市の団地では「チラシやお知らせは全て日本語で書かれ、意味がわからなくて不安でした」と振り返ります。掲示板にはゴミ出しの曜日や分別方法、年末年始の取り扱いなどが張り出されますが、日本語を読むことができない外国人には分かりません。ルールを守りたくても守れず、疎外感にもさいなまれます。

その後ダナさんは横浜の分譲マンションに引っ越し、仕事の傍ら日本語や日本文化の勉強に一生懸命取り組みます。子どもが生まれてからは〝ママ友〟にも恵まれ、日常会話はもちろん漢字やカタカナの読み書きもできるようになり、今では生活上の不安は解消されました。しかし、ここに至るまでは十分な意思疎通ができずに困っていました。近隣の人にあいさつしても「外人さんだ」と敬遠され、マンションの管理員さんは英語を話しません。仕方がないので区役所に出向いて公共施設や医療機関の場所や連絡先が分かる英文パンフレットをもらったり、暮らしのルールの説明を受けたりしたそうです。

一般的な外国人は、日本語の会話はできても読み書きのできる人は少数です。ダナさんの話を聞いて、マンション掲示板のお知らせは外国人には読まれておらず情報が届きにくいことや、外国人居住者の多くは孤独を感じていることが分かりました。

建物の構造や文化の違いによるトラブル

建物の構造がトラブルを招くこともあります。

音漏れ・騒音は共同住宅で最も多く発生するトラブルです。日本の住まいは諸外国のレンガづくりや石づくりの住まいと比較して気密性や防音性が低く、音漏れもしやすいため生活音には注意する必要があります。しかし、来日したばかりの外国人はそうとは知りません。普通に会話をしているつもりでも「うるさい」と苦情が来ます。ダナさんが最初に住んだ団地も壁が薄く、隣の部屋の話し声がはっきり聞こえたときは「誰かが部屋に入ってきた」と大変驚いたそうです。

また、ライフスタイルの違いも原因となる場合があります。

例えば音漏れしやすい建物では、

- 靴を履いたまま室内を歩くので足音が響く

- 自宅を社交の場として友人や知人招き、夜遅くまでパーティーを楽しむ

―などの苦情も聞かれます。このような場合は「外国人だから」と特別視せず、まずは管理会社に相談し、建物の構造と音の伝わりやすさを説明した上で配慮を促してもらうと良いでしょう。

外国人居住者に限らず皆が暮らしやすい住まいにするために、マンション管理組合としてできること・やるべきことはあるのでしょうか。

日本では共同住宅でトラブルが発生すると、先に述べたように管理会社を通じて改善を申し入れるのが一般的です。しかし、この仕組みは日本独特のもので、多くの外国人は管理会社の役割を知りません。ダナさんも「ラトビアには〝管理会社〟というものはなく、トラブルが発生したら居住者が自分で対応します」といいます。外国人は、

- そもそも「管理会社」という存在を知らない

- 管理会社がどのような業務を行っているのかが不明

- トラブル発生時は居住者が直接話しに行くことが当たり前

との理解です。

掲示板に『トラブルが発生したら管理会社に連絡してください』と示してあっても、日本語を読めません。読めたとしても、「なぜ」「まわりくどい」と感じるそうです。

そこで、管理組合の出番です。

【1】「管理組合からのごあいさつ」を用意

新しくマンションに入居する人に向けては、不動産会社や管理会社の管理員が共用部分の使い方などを説明します。そこで、管理組合も外国人入居者に向けた「管理組合からのごあいさつ」といったリーフレットを用意し、このオリエンテーションの際に手渡してもらってはいかがでしょう。「ようこそ」と歓迎の気持ちを表すとともに、管理組合と管理会社の立場や役割、困った時の相談窓口を明確にするのです。マンションのルールを説明し仲間になってもらおうとする姿勢は、外国人居住者との信頼関係構築の第一歩となり、無用な直接対立を予防します。

外国語が苦手でも、今ではインターネット上やスマートフォンアプリにさまざまな翻訳機能があり、会話をサポートするアプリも無料で入手できます。英語の学習を始めた子どもさんに翻訳を頼んでみるのも良いかもしれませんね。

< 翻訳ツールの一例 >

・Google翻訳 Google 翻訳

・翻訳ツールDeepL DeepL翻訳:高精度な翻訳ツール

・多言語音声翻訳アプリ「ボイストラ」 VoiceTraサポートページ - NICT

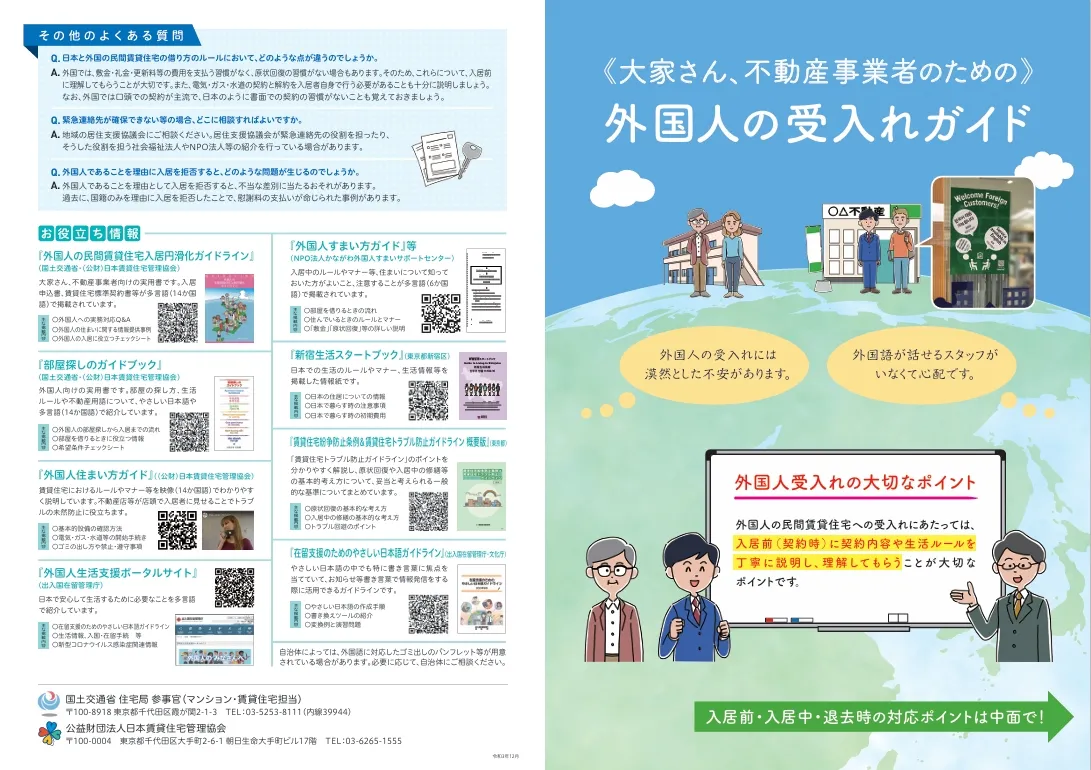

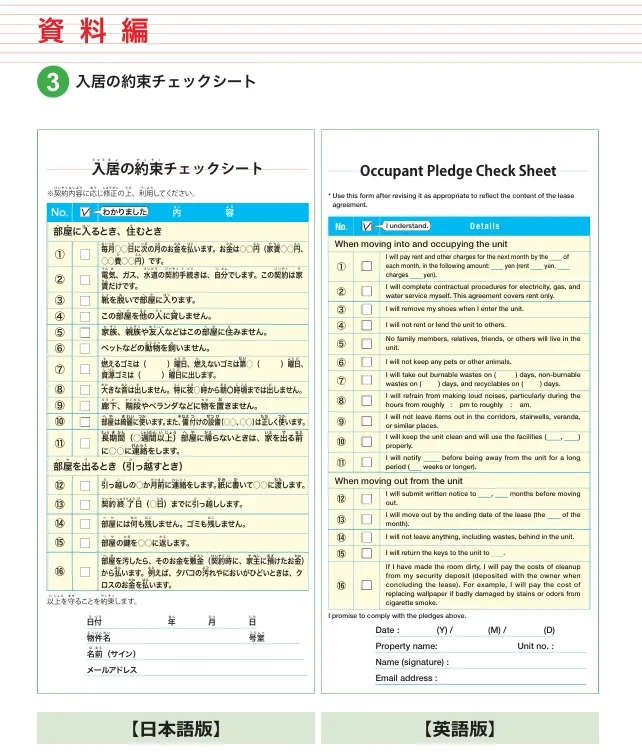

公的な資料の活用もお勧めです。国土交通省が作成した「≪大家さん、不動産事業者のための≫外国人の受入れガイド」は、賃貸住宅における外国人居住者のでの受け入れ場面を想定したものですが、この中の「入居の約束チェックシート」には生活上のルールが13の外国語(―英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、カンボジア語、タガログ語、そしてモンゴル語)―で示されています。必要な言語のページをプリントして「管理組合からのごあいさつ」に挟んで配布すれば、外国人居住者がルールを理解し、あとから読み返すことができます。

【2】多言語による情報発信

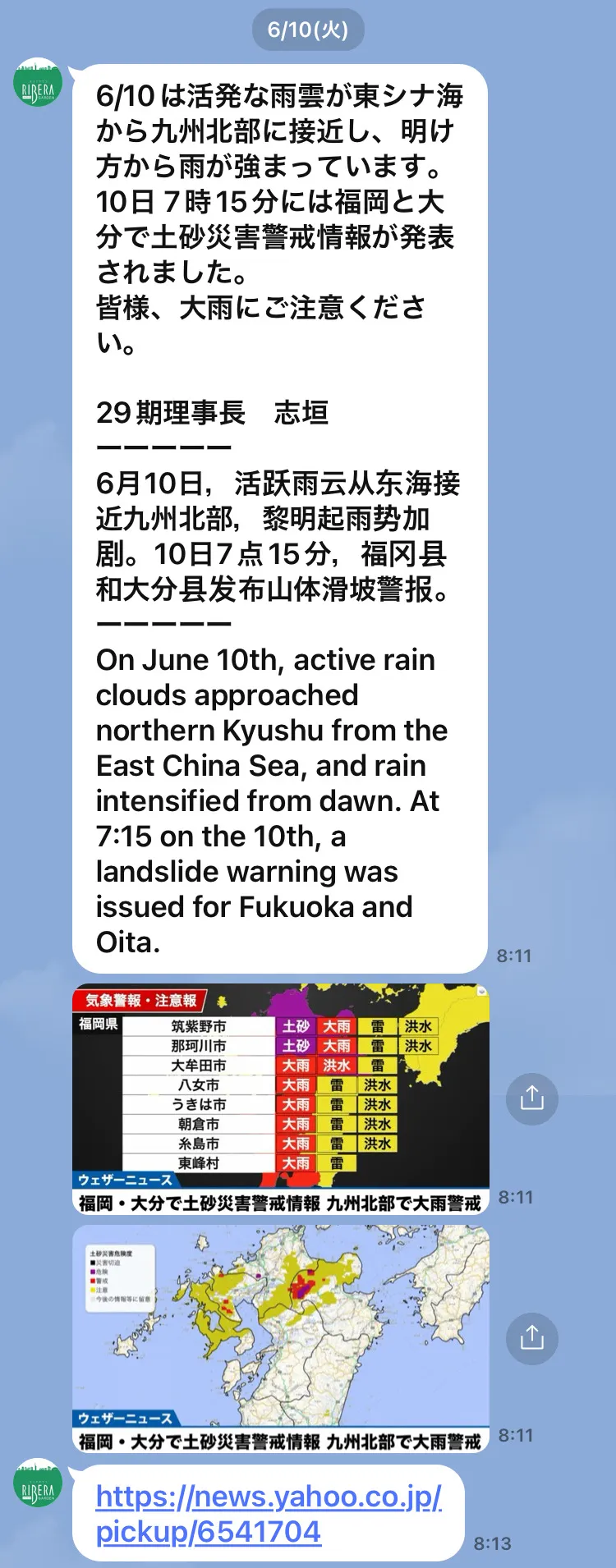

管理組合の情報発信を多言語化している福岡市西区の大規模マンション「マリナタウン・リベーラガーデン」の取り組みをご紹介します。

リベーラガーデン住宅団地管理組合法人は、居住者への連絡ツールの一つに「公式LINE」を用いています。敷地内の工事予定やイベントのお知らせ、大雨の際の災害情報などを日本語と中国語、英語で発信しています。志垣 諭紀宏理事長はかねてより「外国籍住民の方が自治会イベントなどに参加される姿を見て、同じ住民として、もっとマンション活動に参加しやすい環境を整備したいと思っていた」とのこと。理事長就任を機に、公式LINEでの情報提供の際は日本語のお知らせを中国語と英語に翻訳し、理事長名で発信することにしました。目指すのは情報のバリアフリー化です。公式LINEでの通知は即時性に優れており、平時はなんとなく読み流すだけだとしても、緊急時には情報の命綱になりえます。翻訳には「Google翻訳アプリ」を活用しているそうです。

在留外国人の数は、東京都などの大都市圏では「技術・人文知識・国際業務」や「留学」の割合が高く、地方圏では、人手不足が深刻な分野を主な対象とした「技能実習」や「特定技能」といった在留資格が半数以上を占めます。生産年齢人口(15~64歳)では日本人の減少を外国人で補う構造が定着しつつあり、既にいくつかの職種では外国人なくしては成り立たなくなっています(2025年6月19日付日本経済新聞より)。在留する外国⼈の数が着実に増加している現在、マンション管理組合でも日本語だけでなく多言語での情報発信に努め、だれもが住みやすい環境を整備したいものです。

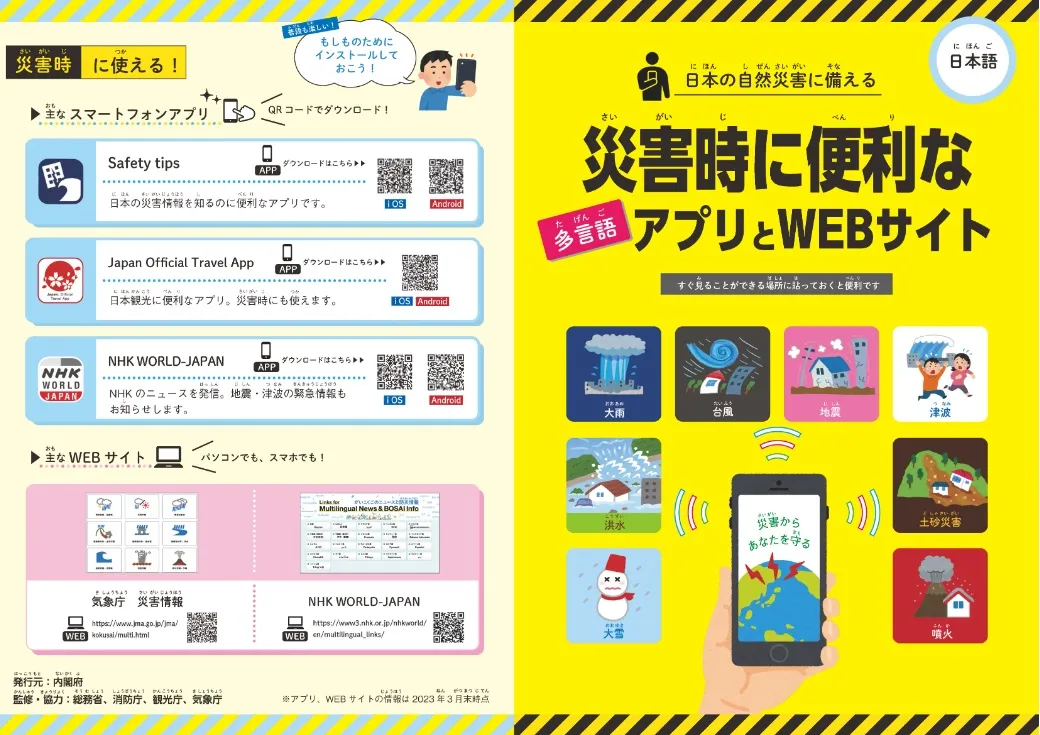

【3】災害時の情報提供

管理組合からのお知らせのうち、どうしても伝える必要があるのは災害に関する情報です。内閣府の「災害時に便利なアプリとWEBサイト」は、災害時の情報収集に役立つ多言語リーフレットです。プリントしてエレベーター前や掲示板に貼るなどして活用できます。 また、「避難」などの漢語は外国人には分かりにくい言葉です。「Evacuate(イヴァキュエイト)」や「Run(ラン)」など伝わりやすい避難用語も覚えておきましょう。緊急時の安心は暮らしやすさに直結します。

【4】 公的機関との連携

国や自治体など公的機関には、外国人支援の専門窓口を設置して通訳派遣や資料の翻訳を行っているところがあります。ホームページやアクセス方法を一度確認し、必要な時に必要な情報を入手できるよう準備しておきましょう。

出入国在留管理庁の「生活・就労ガイドブック」は日本に在留する外国人が安全で安心して生活・就労できるようにするために必要な基礎的情報を取りまとめ、図やイラストを使用してわかりやすく記載しています。

東京都生活文化局は、外国人のために生活に必要な情報や相談窓口の情報をまとめたカードを作成、希望する団体・個人に配布しています。

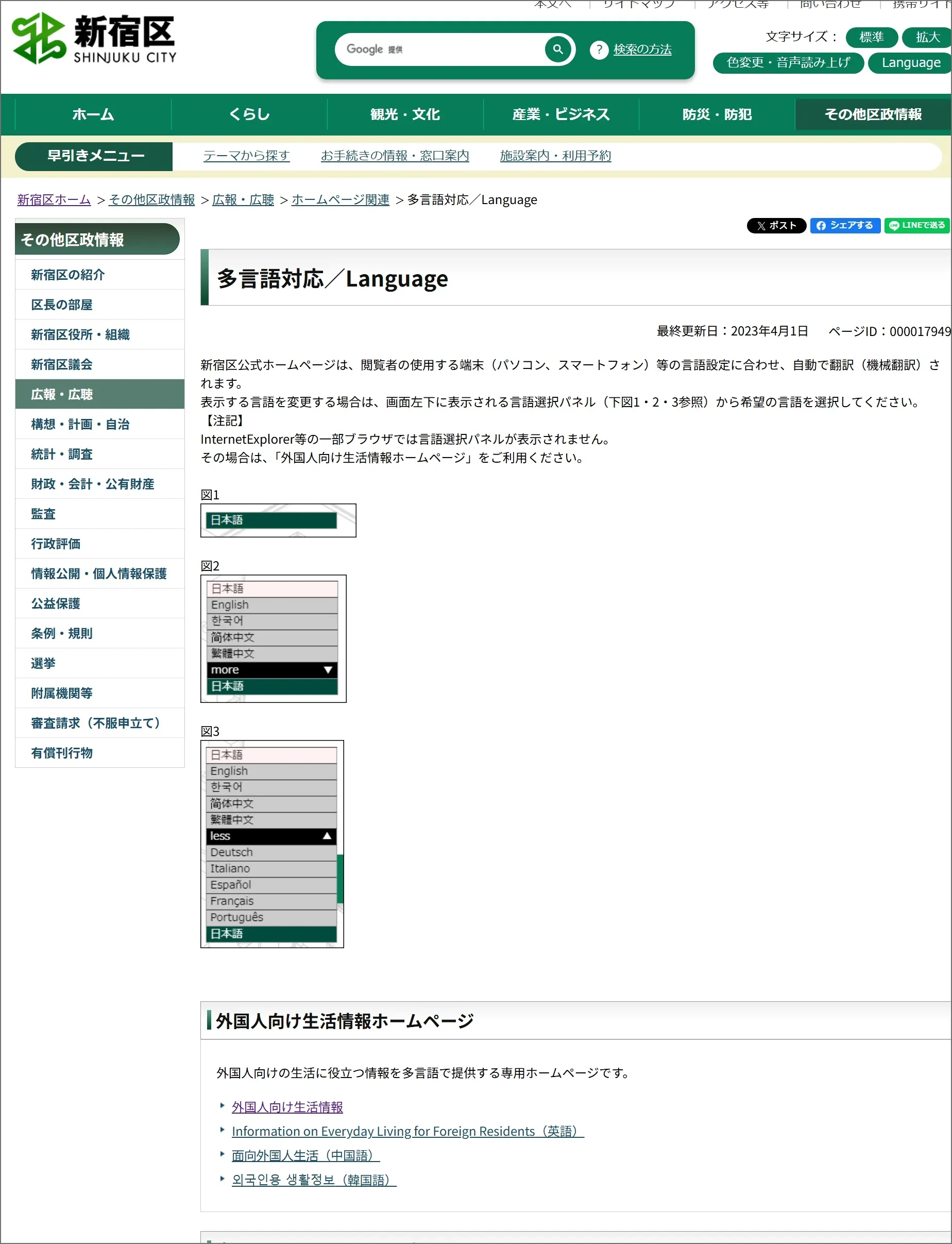

新宿区公式ホームページは、閲覧者の使用する端末(パソコン、スマートフォン等)の言語設定に合わせ、自動で翻訳されます。

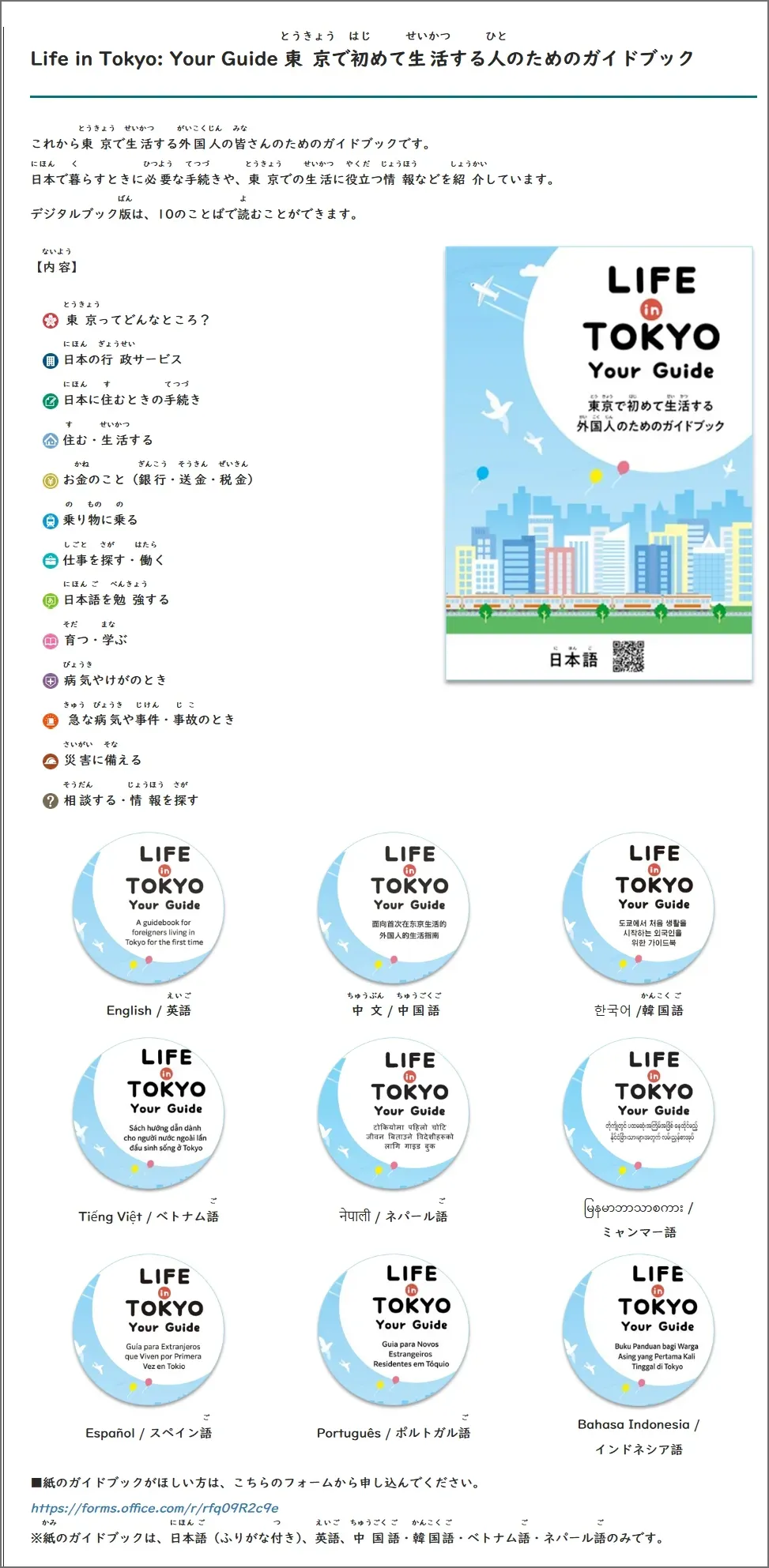

公益財団法人東京都つながり創成財団の「初めての東京生活ガイド」は、東京で生活する外国人のためのガイドブックです。暮らしに必要な手続きや、東京での生活に役立つ情報を九つの言語で紹介しています。

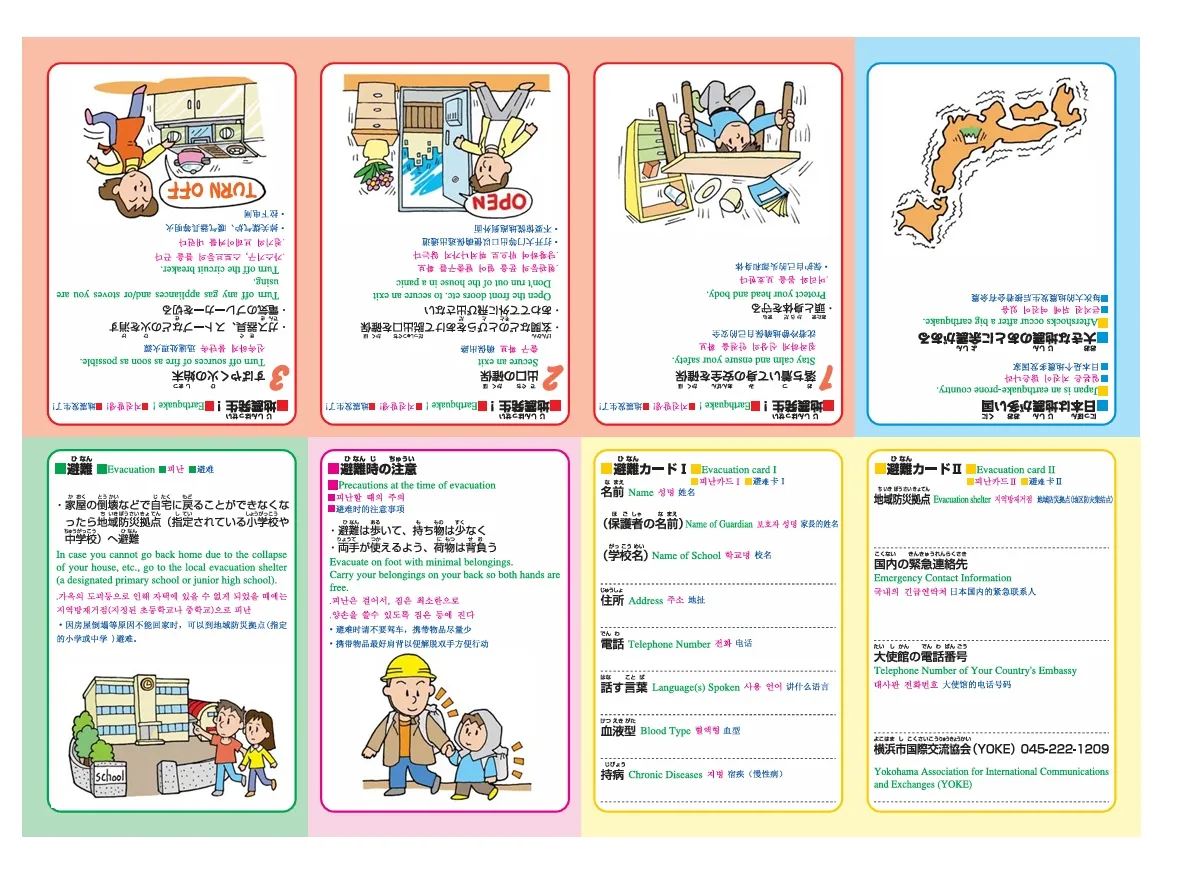

横浜市のホームページには携帯できるポケットサイズの多言語防災リーフレットが掲載されています。両面印刷(長辺とじ)し、切り取って使えます。

公益財団法人横浜市国際交流協会(YOKE)は、外国人支援と多文化共生を推進するため、地域日本語教育の推進や多言語での情報発信、市民通訳ボランティアの派遣、外国人の災害時対応など多様な事業を展開しています。ホームページ内には発災時のお知らせに使える「災害時音声データファイル」もあります。

このような組織と連携することで、管理組合も住民対応の負担が軽減されそうです。

外国人居住者が増加している背景

最後に、外国人居住者が増加している背景と2000年時点の外国人世帯数を簡単にご説明します。

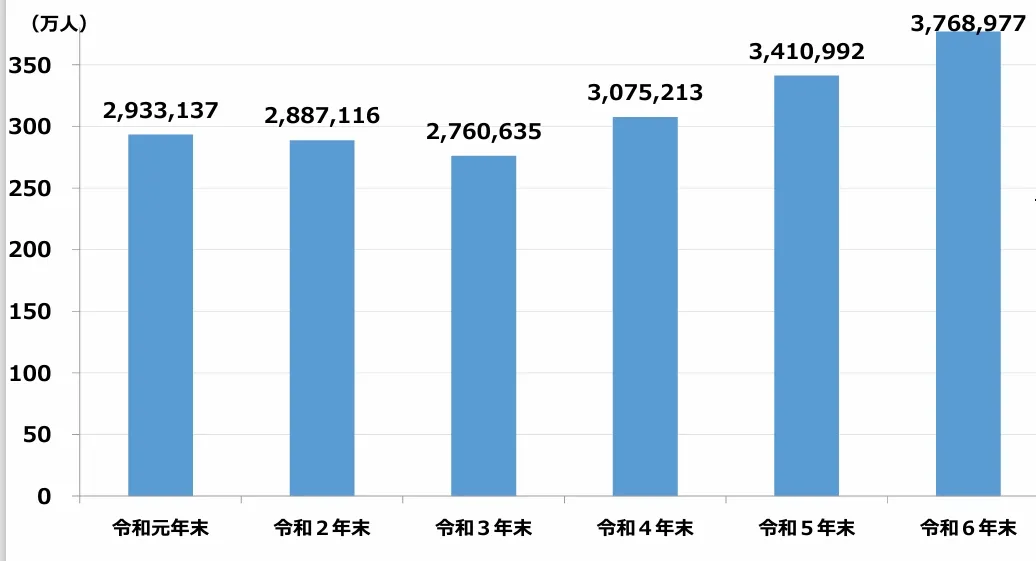

日本政府が進める外国人技能実習生の受け入れ政策や日本での就学・就労を目的とした外国人の増加により、都市部を中心に外国人居住者が増えています。法務省出入国在留管理庁の統計によると、2024年末現在の在留外国人数は376万8,977人。前年末に比べ35万7,985人増加して過去最高となりました。

これはマンション生活にも影響を及ぼしており、住宅情報メディアによると、都心部では外国人の居住率が10%を超えるマンションも珍しくないそうです。

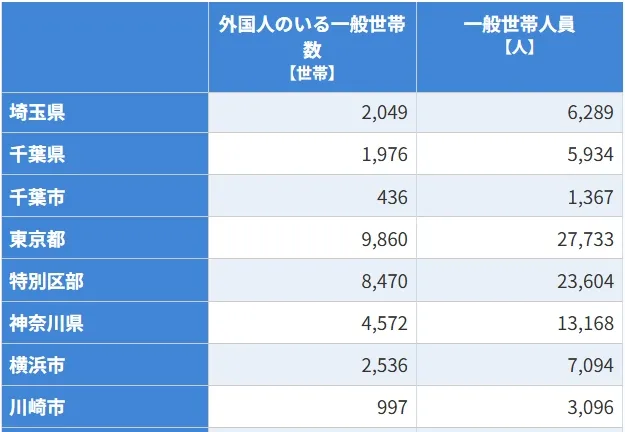

2000年に行った国勢調査の集計をみると、「外国人のみ」で暮らす世帯数は全国総数で50万1,053世帯あり、首都圏では東京都内に8万5,710世帯、神奈川県内に3万6,295世帯、埼玉県内に2万2,801世帯、千葉県内に2万1,231世帯ありました(表①)。このうち「外国人のみ」で「持ち家」に暮らす世帯数は全国で8万6,358世帯、東京都内に9,860世帯、神奈川県内に4,572世帯、埼玉県内に2,049世帯、千葉県内に1,976世帯あることが分かりました(表②)(外国人のいる一般世帯数と人員)。

株式会社FPパートナーが運営するWebメディア「FPトレンディ」によると、国土交通省は東京23区の中古・新築マンション市場における外国人購入比率の分析を進めており、2025年度下半期に結果を報告する予定とのこと。このような資料を参考に、今後も外国人居住者が増えることを想定したマンションコミュニティーの在り方を考えてみませんか。

まとめ

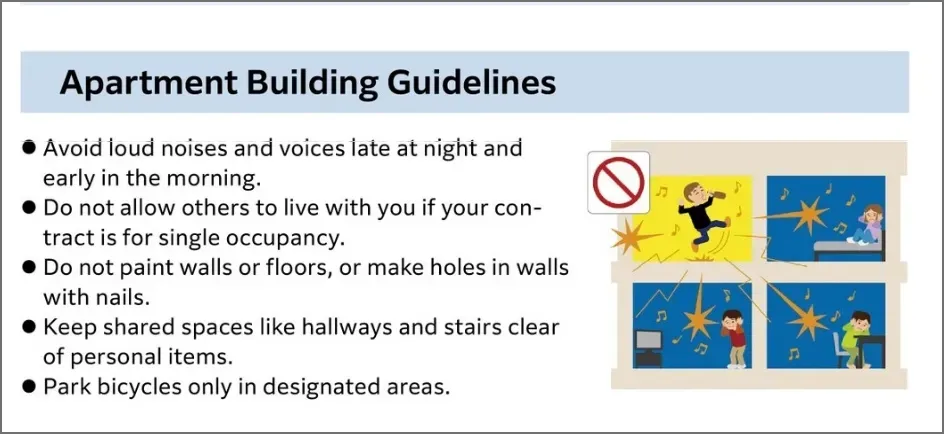

外国人居住者とのコミュニケーションは特別な対応が求められるものではありません。大切なのは、「伝わるように伝える」意識と「同じマンションで暮らす仲間」という視点です。ちょっとした気遣い、例えば「英語の一言を加える」「分かりやすいイラストを入れる」などの工夫が、相手にとっては大きな安心につながります。小さな工夫の積み重ねが居住者同士の信頼関係を築き、トラブルの未然防止や快適な住環境づくりに役立つことでしょう。

㈱ヨコソーでは、英語・中国語に対応した「マンション等で使えるお役立ちポスター」を無料でプレゼントしています。ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。

マンション等で使えるお役立ちポスター

お申し込みはこちら