注目トピック

修繕やリフォームでよく聞く「シーリング」とは?|コーキングとの違いや種類について解説

シーリングとは

『シーリング』とは、外壁材の隙間(目地)やサッシ・建具まわりにあるゴム状の防水材のことをいいます。シーリングは、マンションやビル、アパート、戸建て住宅など多くの建物で使用されています。

また、『コーキング』と混同されやすいシーリングですが、はっきりした定義の違いはありません。

建築業界では、おおよそ外壁の目地やサッシまわりに充填されるものを『シーリング』と呼び、内装や建具や家具等の隙間を埋めるものを『コーキング』と呼び分けています。

シーリングの役割

シーリング材には外壁材同士の隙間やサッシ・建具まわりの隙間を埋め、建物の防水性や気密性を確保するのが役割です。外壁材の防水性を高めることで躯体への浸水を防ぎ、室内への漏水を防ぐだけでなく躯体の腐食や劣化を防ぐこともできます。

またシーリング材はゴムのような弾力があるため、一定の間隔でシーリング材の目地を入れることで地震等で外壁材同士がぶつかったリ引っ張り合っても、歪んだり割れたりしないようにする、クッションとしての役割もあります。

シーリング材の種類

シーリング材には使用している成分によって多くの種類がありますが、特にマンション・ビルなどの修繕工事で使用されるシーリング材は大きく分けて以下の4種類があります。

①変成シリコーン系シーリング

シーリング材としてよく採用されるのが「変成シリコーン系」です。主に外壁まわりの全般に使用されますが、特に地震などの衝撃を緩衝する機能に優れているため歪みが起きやすいサッシ等の金属のまわりにも使われています。

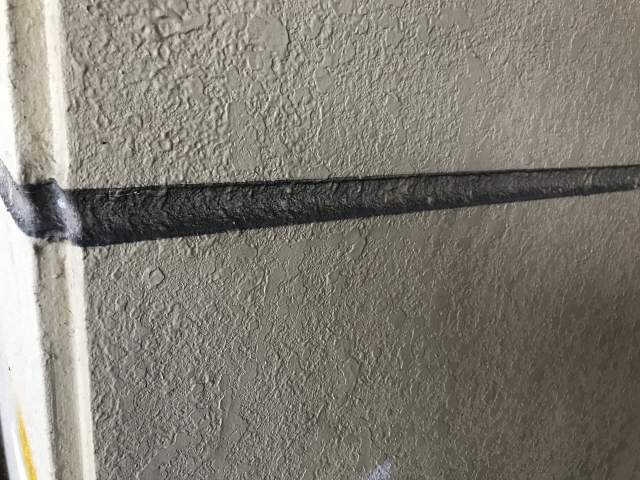

②ポリサルファイド系シーリング

タイルとタイルとの間の隙間である「目地」と呼ばれる部位には、「ポリサルファイド系」が使用されることがあります。「ポリサルファイド系」は外壁材同士を接着する機能に優れており経年劣化による隙間が発生しにくいため、外壁の目地に使用されますが、変成シリコーン系とポリサルファイド系を使い分けることが大変なため、タイル目地とサッシまわりの両方に「変成シリコーン系」が使用されることが多くあります。

③ポリウレタン系シーリング

「ポリウレタン系」はシーリング表面の付着性が良く、上から塗装を行いやすいようシーリングが完全に硬化した後も手で触ると表面がベタベタしています。塗装を前提とした箇所で使用されるためシーリングが露出した状態では紫外線に弱く、外壁に使用する場合は仕上げ塗料で塗装する必要があります。

④シリコーン系シーリング

ガラスまわりや浴室・洗面台などの水回りには「シリコーン系」を使用します。他の3種類に比べ耐候性、耐熱性、耐久性に優れますが、施工箇所の周辺に撥水汚染(撥水成分が広がりシーリング周辺が黒く汚れてしまう現象)が発生することがあります。

● ● ● ●

「1液型」はカートリッジ式で混合せずにそのまま使用可能なため、施工が容易という特徴があります。1液型シーリングのカートリッジや工具はホームセンターでも入手可能となっており、部分的に補修したい場合やDIYでも活用されています。

一方「2液型」は、攪拌機(かくはんき)という専用機械を用いて主剤・硬化剤の2つの材料を混合する必要があるため、大規模な建築現場などで多く使われるという特徴があります。

シーリングの寿命

環境や立地条件にもよりますが、一般的にシーリングの耐用年数は約5~10年と言われています。シーリングの経年劣化によって漏水が発生すると建物自体の腐食や劣化を招いてしまうため、定期的にシーリングの補修を行うことが大切です。

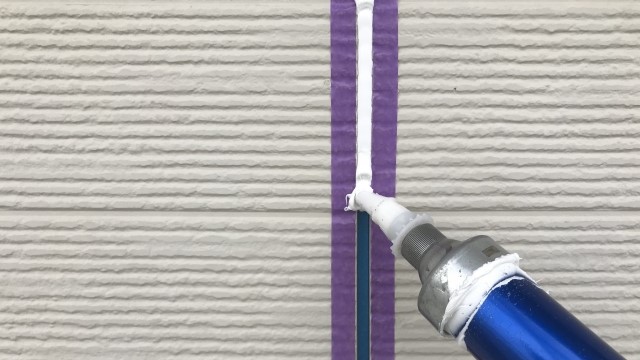

シーリングの補修方法には、古いシーリング材を撤去して新しくする「打替え」と、古いシーリング材の上から新しいシーリング材を充填する「増し打ち」があります。シーリングを長持ちさせ、建物の資産価値を長く維持していくためにはシーリングの「打替え」をおすすめします。

シーリング打替え時のポイント

マンションの大規模修繕工事に伴ってシーリング工事が行われる場合や、シーリング補修を行う場合などに注意したいポイントをご紹介します。

既存シーリングの完全撤去

通常はカッターでシーリングの側面に切れ目を入れ、ペンチを使用して引っ張れば既存のシーリングは撤去できます。しかし、既存のシーリングが硬化不良により軟化していたり、逆に古い建物では材質が油性のものを使用していて、ガチガチに固まっていたりと簡単に撤去することができない場合もあります。

プライマーの選定

プライマーとはシーリングを充填する前に塗る「接着剤」になります。雨上がり後、下地が濡れている状態ではしっかりした性能を発揮できず、剥離や漏水の危険性があります。また下地がコンクリートなのか、金属なのか、シーリング材が変成シリコーン系なのか、ポリウレタン系なのかによりプライマーの種類が異なります。当然、仕様と間違ったプライマーを使用するとシーリングが剥がれてしまう原因となります。

シーリング材の色選定

露出目地(上から塗装を被せない目地)に変成シリコーン系、ポリサルファイド系シーリングを使用する場合、既存のシーリングの色を必ず確認するようにしましょう。表面上は汚れて黒くなっていても、実際にシーリングを撤去して断面を確認してみるとグレーであったということもあるので、必ず施工者・発注者との間で確認することをおすすめします。

「ブリード現象」に注意

「ブリード現象」とは塗装表面が黒く汚染される現象のことで、元来シーリングを柔らかくするために含まれる油の成分が、塗装に浸透して表面に浮き出ることにより空気中のゴミが付着して起こります。シーリング工事において塗装を被せることを前提とするポリウレタン系シーリングを使用する場合は、「ノンブリードタイプ」と書かれた材料を使用しましょう。ノンブリードとは、「ブリードしない」シーリングという意味であり、材料名に「NB(ノンブリード)」と表記されています。

1液型と2液型の使い分け

先述の通りシーリング材は1液型と2液型に分かれますが、使用場所や条件によって使い分ける必要があります。部分的な補修や、施工性を考慮する箇所、DIYなどの場合は1液型が適しています。1液型も建築現場で使われる場面はありますが、2液型の方が硬化剤を使用していることからシーリングが固まるスピードが早く、コストパフォーマンスにも優れています。そのためマンションやビルの大規模修繕工事など広い面積を施工したい場合は2液型が向いています。ただし、攪拌が必要な2液型を使用する場合は混合にムラがあると硬化不良となる恐れがあるため注意が必要です。

シーリング工事の検査の種類

大規模修繕工事のシーリング工事の検査では下記の試験が行われることがあります。

ダンベル試験

ダンベル試験は施工前に既存シーリングの状態を確認するために行います。現状のシーリングを撤去し、「ダンベル状」にカットし、シーリングの物性(伸び等)を調べます。12~13年程度の間隔で行われる大規模修繕工事でシーリングの打替えを行いますが、この試験結果が良好な場合、シーリングの打替えを行わない場合もあります。

抜き取り試験

抜き取り試験はシーリングの打替え後、既存のシーリングがしっかり撤去されているかを確認するために行う検査です。抜き打ちで施工後のシーリングをカッターで切り取り、撤去したシーリングの断面と撤去した目地の状態を確認して、新規のシーリングがしっかり打ち込まれているかを確認します。

簡易引張試験

抜き取り試験といっしょに行うこともありますが、シーリング打替え後(14日目以降)、シーリングが適正な接着性と伸びを持っているかを確認するために簡易引張試験を行います。シーリングを幅10mm、長さ100mmにカッターで切れ目を入れ、10mmごとにマーキングして引っ張ります。材質によって基準が異なりますが、あるメーカーでは変成シリコーン、ポリサルファイド系で伸ばす前と比較して伸び率200%、ウレタンで150%が合格となります。

最後に

大規模修繕工事やリフォーム工事を行う中でよくご質問をいただく『シーリング』について詳しく解説しました。外壁やサッシなどの隙間を埋めるシーリングには「漏水防止」や「ひび割れ防止」などの役割があり、シーリングの経年劣化によって漏水が発生すると建物自体の腐食や劣化の原因となってしまいます。お住まいを長持ちさせるためには、定期的にシーリングの補修を行うことが大切です。